Bétharram, Riaumont, Châteauroux… les violences sur les enfants dans des établissements scolaires font la une de l’actualité. Mais qu’en est-il dans les ACM ? Que fait-on de la parole des enfants en ACM ? Deux rapports répondent à cette question et ce n’est pas glorieux.

Pour contrer les risques de dérives sectaires au sein de sa structure, dans le cadre d’une formation ou dans son entourage, quelques réflexes sont à adopter, permettant d’aiguiser son esprit critique.

Jean-Michel Bocquet est pédagogue, chargé de cours en sciences de l’éducation à l’université Sorbonne Paris Nord et à l’Institut catholique de Paris, conseiller technique à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Chroniqueur pour Le Journal de l’Animation, il interroge les questions éducatives et pédagogiques liées au secteur de l’animation.

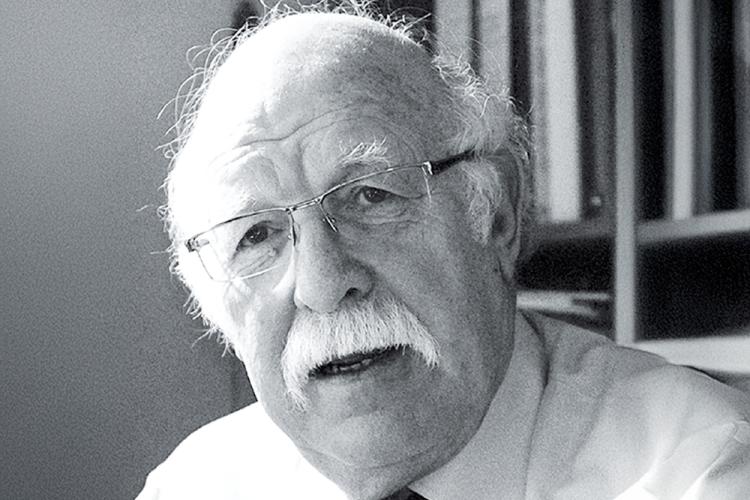

Jean-Pierre Rosenczveig a consacré toute sa carrière à la protection de l’enfance. Tour à tour juge des enfants, conseiller technique ministériel, directeur d’établissement public, président de plusieurs conseils d’administration, enseignant, expert auprès de l’Unicef, (co)auteur de plus de 25 livres, son éclairage s’imposait dans ce dossier pour expliquer les réponses pas toujours compréhensibles qu’apporte la justice aux violences sexuelles faites aux enfants.

Parmi les situations auxquelles une équipe d’animation peut être confrontée, quelques-unes sont identifiables. Avec autant de pistes de réponses, à ne pas prendre comme des recettes miracles, mais à ajuster en équipe à chaque circonstance singulière.

160 000 enfants violés ou agressés sexuellement chaque année, c’est 1 victime toutes les 3 minutes ! Toute structure d’accueil de mineurs, qu’elle soit scolaire ou extrascolaire, est confrontée à leur présence. Comment identifier une agression ?

La sexualité infantile n’a que peu à voir avec la sexualité adulte. Les signes d’affection faites aux enfants – comme des caresses ou une main sur l’épaule – ne peuvent être assimilées aux agressions sexuelles dont certains sont, hélas, victimes. La confusion est une source de traumatisme pour le petit d’Homme immature.

Il est difficile de ne pas évoquer la notion d’équilibre alimentaire lorsqu’on parle de goûter, ne serait-ce que pour pointer nos mauvaises habitudes !

La présence régulière de fruits (entier, sous forme de salade ou de brochette) au goûter permet d’aborder la notion de saisonnalité avec les jeunes, dès l’âge de 6 ans.

Avec les plus jeunes, le goûter est une formidable occasion de travailler leur connaissance des aliments : fruits, boissons… Elle s’effectuera de manière formelle ou ludique.

Le goûter tient une place particulière en France dans le quotidien des jeunes comme dans bien d’autres pays du monde. Toutefois, les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes…

Nous avons jusqu’alors abordé les valeurs éducatives qu’on peut transmettre lors du goûter. Il est donc temps de parler de ses formes et des activités culinaires à mettre en place.